Viele Bilder folgen noch, wir warten noch auf die Freigabe durch abgebildete Personen und Photograf:innen.

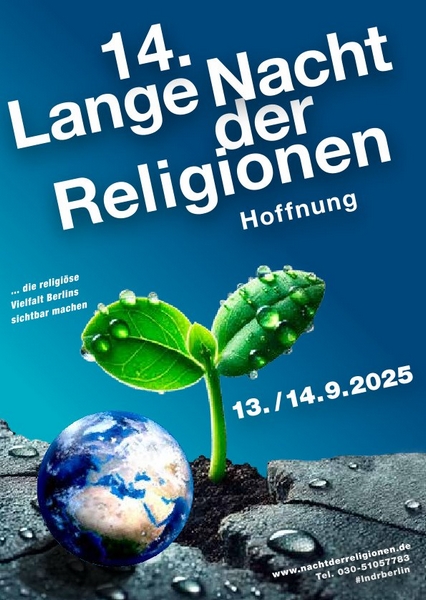

Am 13. September 2025 fand von 14:00 bis 22:00 Uhr unser Event im Rahmen der Langen Nacht der Religionen Berlin statt.

Bereits um 13:30 Uhr öffneten wir die Türen und begannen mit einem Blót (Ritual). Rund 40 Gäste riefen gemeinsam den Thing-Frieden für die Veranstaltung aus und luden die Elemente sowie die Göttinnen und Götter ein, uns an diesem Tag zu begleiten, zu schützen und zu inspirieren.

In diesem Geist des Friedens und des gegenseitigen Verständnisses brachten alle ihre guten Wünsche ein und nahmen ein kleines Päckchen Samen mit nach Hause. Diese Samen sollen als Opfergabe dienen und im Frühjahr neue Hoffnung schenken.

Unter dem gemeinsamen Thema „Hoffnung“ standen auch die elf Workshops und Vorträge, die nach der Eröffnung in vier verschiedenen Räumen stattfanden. Jeder Raum war gut besucht, und zwischendurch bot sich die Gelegenheit, an den Infoständen mit Referent:innen und Gruppen ins Gespräch zu kommen.

Ein besonderes Highlight war unser World-Café: Bei Kaffee, Tee, Wasser, Saft, Keksen und Obst konnten sich die Besucher:innen ungezwungen über das Thema austauschen.

Die inhaltliche Bandbreite reichte von Animismus über Tiefenökologie, vom Räuchern und der Gestaltung von Ritualen bis hin zu praktischen Tanz- und Gesangseinheiten mit Medizinliedern. Unsere Referent:innen kamen nicht nur aus Berlin und Brandenburg, sondern aus dem gesamten Bundesgebiet – sogar Gäste aus den USA waren eigens angereist. Ein besonderer Dank gilt Archdruid em. Rev. Jean Pagano.

Erstmals wurden wir außerdem von An-Nusrat e.V. und dem Projekt Muslime e.V. helfen unterstützt. Auch zum Projekt Dialog+, an dem unser Verein Pantheon e.V. beteiligt ist, gab es vor Ort Informationen. Wir haben uns sehr über die Präsenz unserer muslimischen Freund:innen gefreut und nehmen gern am Tag der offenen Moschee einen Gegenbesuch wahr. Die tatkräftige Hilfe – ob mit Obst oder einem Mietzuschuss – hat unser gemeinsames Anliegen spürbar gestärkt. Dafür sagen wir herzlich Danke!

Aus den Gesprächen mit Gästen vor Ort sind zudem einige neue Ideen entstanden.

Gegen 21:00 Uhr endete der Tag mit einer gemeinsamen druidischen Zeremonie: Wir dankten für die Erfahrungen, tanzten und trommelten zusammen.

Unser Ziel – die große Kraft der Hoffnung sichtbar und für alle zugänglich zu machen, und das auf vielfältige Weise – wurde aus unserer Sicht erreicht. Im Laufe des Tages nahmen etwa 60–70 Menschen teil, viele blieben bis zum Schluss.

Wir freuen uns auf die Umsetzung der „Hoffnungsprojekte“ in den kommenden Monaten – und natürlich schon jetzt auf die Lange Nacht der Religionen 2026!