Diese Frage wurde mir im vergangenen Jahr von einem Besucher unserer Veranstaltung gestellt.

Hier nun eine etwas ausführlichere Antwort:

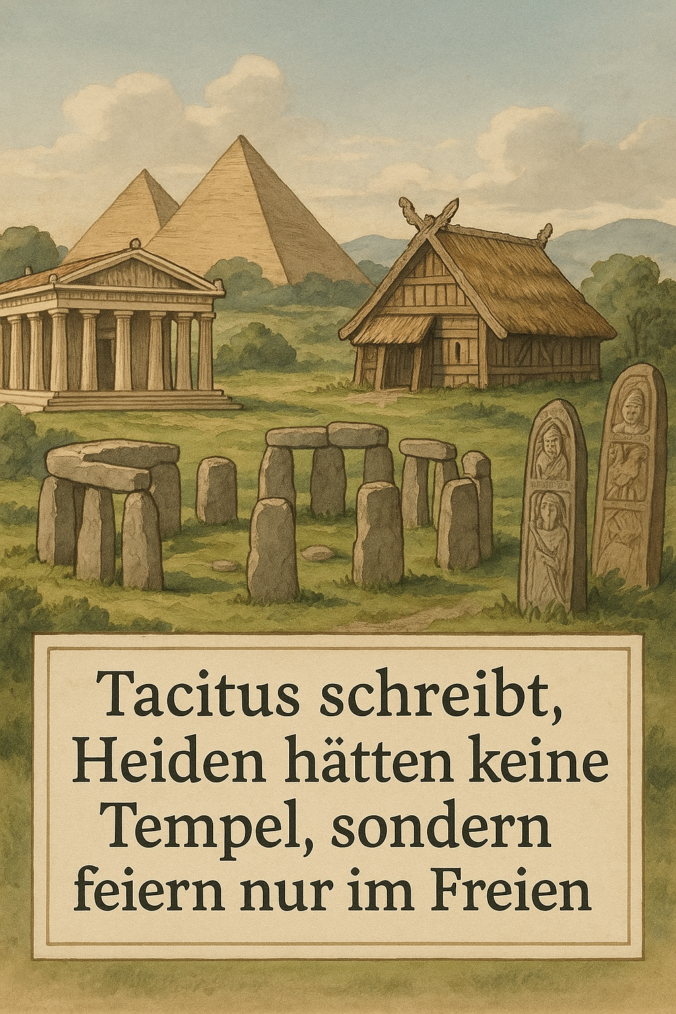

Wenn wir heute über die Religionen der Germanen, Kelten oder Slawen nachdenken, begegnet uns oft eine berühmte Stelle bei Tacitus. In seiner Germania (Kapitel 9), verfasst um das Jahr 98 n. Chr., schreibt er, die Germanen hätten keine Tempel gehabt. Für sie sei es unvorstellbar gewesen, die Götter in Mauern einzuschließen. Verehrt hätten sie stattdessen in heiligen Hainen.

Diese Formulierung hat Jahrhunderte lang das Bild geprägt: die Germanen als naturverbundenes Volk ohne feste Kultstätten. Doch was stimmt daran?

Tacitus und seine Perspektive

Tacitus war Römer – und kein Augenzeuge. Er wollte seinen Lesern ein Gegenbild zur eigenen, „dekadenten“ Zivilisation vor Augen führen. Die Germanen erscheinen bei ihm als schlicht, rein und naturverbunden. Historisch ist das Bild jedoch verkürzt.

Archäologische Funde wie der Kultbau von Uppåkra in Südschweden oder Gudme in Dänemark zeigen eindeutig, dass germanische Gemeinschaften Kultgebäude besaßen. Sie waren aus Holz gebaut, nicht aus Stein, und darum weniger dauerhaft. Auch schriftliche Quellen späterer Zeit – etwa Adam von Bremen, der im 11. Jahrhundert den prächtigen Tempel von Uppsala beschreibt – bestätigen, dass es germanische Heiligtümer gab.

Wie war es bei den Kelten?

Auch die Kelten kannten beides:

Naturheiligtümer, etwa Haine oder Quellen, die in antiken Texten immer wieder erwähnt werden.

Kultbauten, die archäologisch belegt sind. Viereckschanzen in Süddeutschland oder Tempelanlagen in Frankreich (Gournay-sur-Aronde, Ribemont-sur-Ancre) zeigen, dass es feste Strukturen für Opfer und Rituale gab.

Die römischen Autoren betonten zwar gern die „wilden Haine“ der Druiden – doch die Funde beweisen, dass die keltische Religion auch architektonisch gefasst war.

Und die slawischen Stämme?

Bei den slawischen Völkern ist die Quellenlage noch deutlicher:

Chronisten wie Thietmar von Merseburg (um 1018) oder Saxo Grammaticus (um 1200) schildern hölzerne Tempel mit Statuen, Altären und Priestern. Besonders berühmt ist der Tempel des Svantevit auf Arkona (Rügen) oder der Kultort von Rethra.

Archäologische Befunde – etwa Brandspuren, Pfostenstellungen und Götteridole – bestätigen diese Berichte. Die slawische Religion war also fest mit Tempelbauten verbunden.

Fazit: Mehr als nur heilige Haine

Tacitus’ Aussage über die Germanen war weniger eine nüchterne Beobachtung als vielmehr ein literarisches Stilmittel. Germanen, Kelten und Slawen hatten sehr wohl Tempel – allerdings meist aus Holz, was ihre Spuren schwer fassbar macht.

Allen gemeinsam war ein Nebeneinander von Natur- und Bauheiligtümern:

- Haine, Quellen und Berge als heilige Orte,

- daneben aber auch architektonische Strukturen für Rituale und Götterverehrung.

Die Vorstellung einer rein „naturreligiösen“ Praxis greift also zu kurz. Stattdessen zeigt sich ein vielschichtiges Bild: Natur und Architektur ergänzten sich im Kult dieser vorchristlichen Religionen.